地址:北京市海淀區中關村北大街100號(北樓)北京大學建筑與景觀設計學院一層 Email:info@landscape.cn

Copyright ? 2013-2022 景觀中國(www.36byz.com)版權所有 京ICP備05068035號

京公海網安備 110108000058號

京公海網安備 110108000058號

想必每當大家做方案的前期分析時,都會或多或少的涉及到當地的經濟、歷史、政治等文化,這些因素長期以來影響著區域的方方面面,小到一棟房屋的落地,大到一片公園綠地的建成,都牽扯著各方因素,這其中的資金來源也是深有故事的。

雖說談錢傷感情,設計與金錢的關系總不是那么友好,但也直接關系到落地性。或許你看完以下關于紐約公園的建設資金故事,就會更加了解甲方粑粑的想法呢?

美國城市公共空間背后的政治算盤

也許全世界的官員都是喜歡政績的——美國亦是如此。

修路、建學校、造橋梁等項目都可以幫助官員積累政治資本。但在紐約,政治家們尤其喜歡撥款建設大大小小的公園。因為與其他公共項目相比,公園具有投入相對較低、建設周期較短的特點,是一種“多快好省”的討選民歡心的方法。

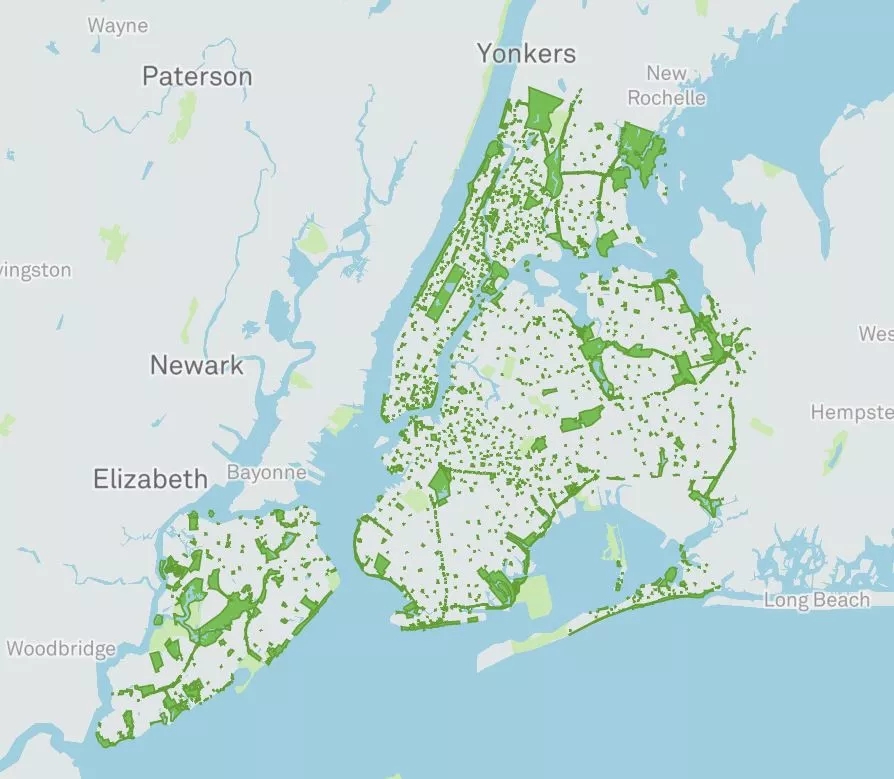

作為國際大都會,紐約不僅僅是由鋼筋水泥建成的;這座城市其實14%的土地都是公共綠地。正是因為有民眾和政府的支持,紐約城內布滿了1,700多個市政公園、游樂場以及體育設施。

圖片@紐約市公園局

但是,雖然公園類項目一直很受政治家們的青睞,紐約政府里不同類型的官員們對于公園建設卻有著各不相同的投資態度和行為模式。了解公共空間背后的政治算盤,可以幫助我們從側面“窺視”紐約這座大城市獨特的民主政治生活。

紐約市政廳里有哪幾種政治家?

在紐約,市民投票選出三種官員。

第一種官員是市長(Mayor)。市長是紐約這座城市的CEO,由全市的選民投票產生。

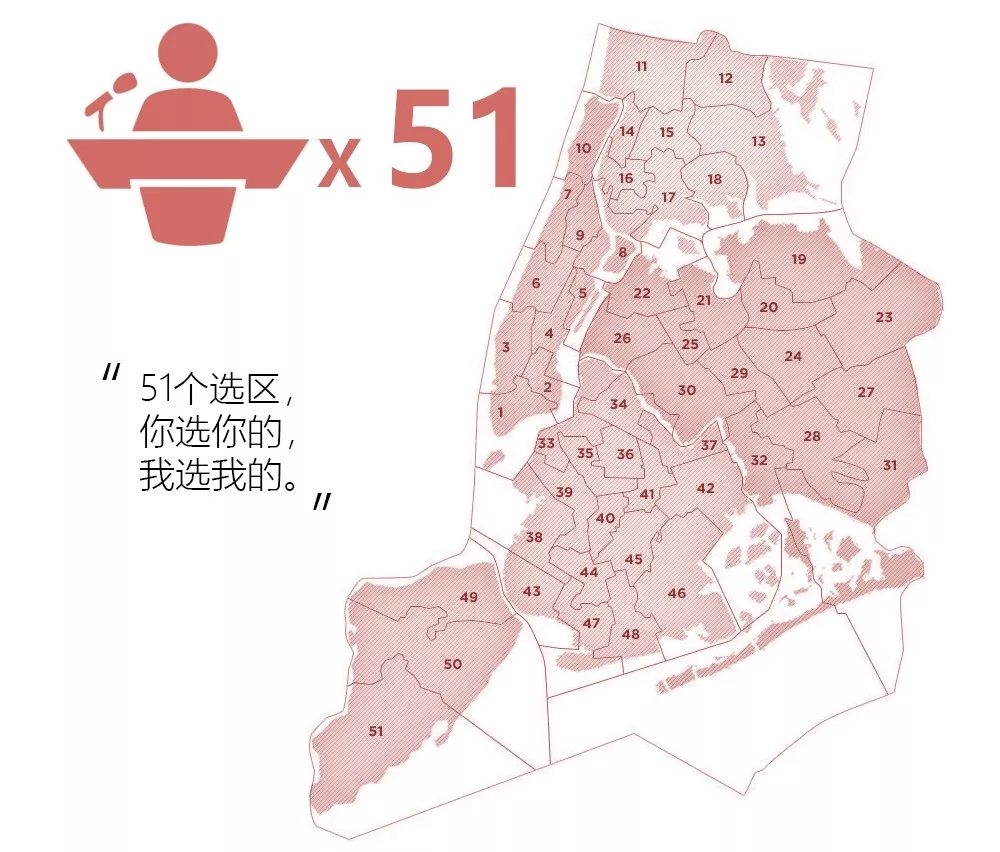

第二種官員是市議會成員(City Council Members,簡稱“市議員”)。和美國許多城市一樣,紐約市擁有自己的憲章(City Charter),城市生活的方方面面依照該法律運行——議會便掌管了這座城市的立法大權。整個紐約市被分成了51個議會區(City Council Districts),每個區的選民投票產生代表這個區的議員。

第二種官員是市議會成員(City Council Members,簡稱“市議員”)。和美國許多城市一樣,紐約市擁有自己的憲章(City Charter),城市生活的方方面面依照該法律運行——議會便掌管了這座城市的立法大權。整個紐約市被分成了51個議會區(City Council Districts),每個區的選民投票產生代表這個區的議員。

第三種官員是行政區區長(Borough Presidents,簡稱“區長”)。在紐約,5個行政區(boroughs)在各個方面不盡相同,每個區的選民投票選出各自的區長。

第三種官員是行政區區長(Borough Presidents,簡稱“區長”)。在紐約,5個行政區(boroughs)在各個方面不盡相同,每個區的選民投票選出各自的區長。

這些政治家的角色有別,權力范圍也不一樣,但他們都想要政績,都在為公園的建設出錢。那么在這些不同的官員里,誰的公園建設撥款比較多?他們的投資偏好又有哪些不同?

這些政治家的角色有別,權力范圍也不一樣,但他們都想要政績,都在為公園的建設出錢。那么在這些不同的官員里,誰的公園建設撥款比較多?他們的投資偏好又有哪些不同?

哪種政治家花的少,“賺”的多?

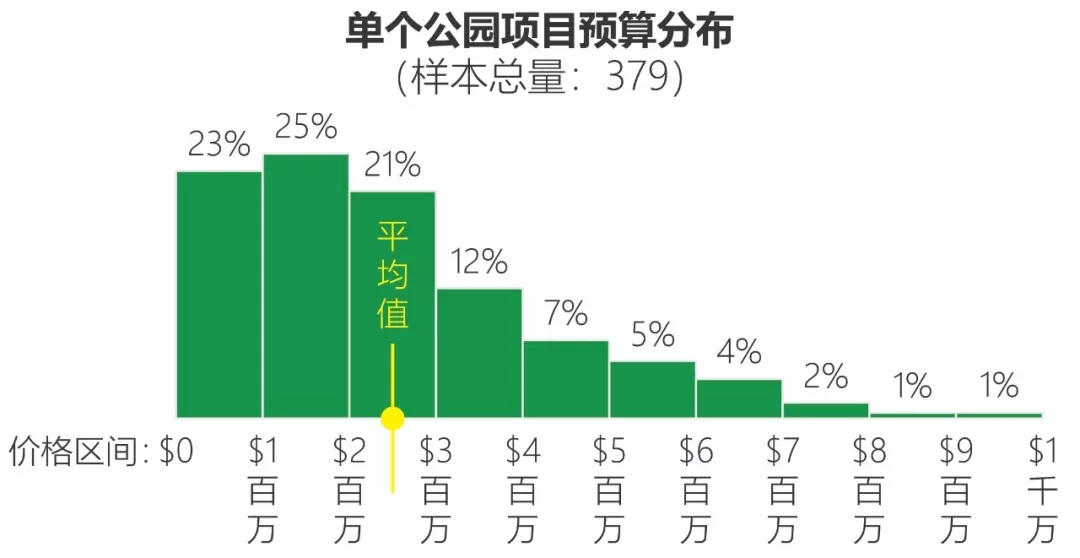

為了了解不同官員的撥款行為,我收集了從2013年7月起的4年間,紐約市政府批準建設的各大公園類項目的資金數據,除了一些非常特殊的項目以外【注1】,共有379個案例用來分析,其投資總金額高達9億六千萬美元。

這些公園項目的平均預算是250萬美元,其中最昂貴的預算為970萬美元,金額最低的則約6萬美元。有一半的項目預算在210萬美元以下(作為對比,在紐約建個公共廁所都要大約400萬美元),難怪官員們喜歡建公園,因為確實便宜!

這些公園項目的資金結構各不相同,有些是由市長、市議員或區長單獨投資建設,有些則是由不同的官員聯合投資,還有一些得到了州、聯邦級政府或私人組織的捐款資助。

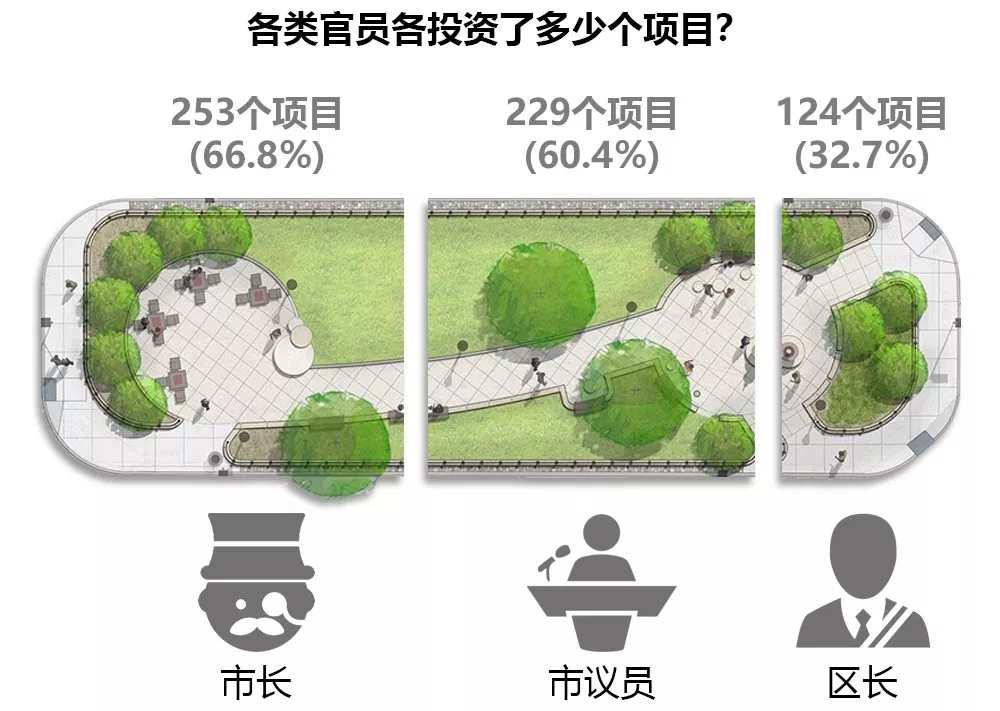

在這379個項目中,市長一共投資建設了253個項目,占總數的66.8%,市議員們一共投資了60.4%的項目,區長則只投資了32.7%的項目(這三個百分比數相加大于100%,因為一些項目是由多類官員共同投資)。

所以,從個數上來看,市長是建公園的主力,但市議員投資的項目數相當于市長的9成,兩者之間的差距其實并不太大。

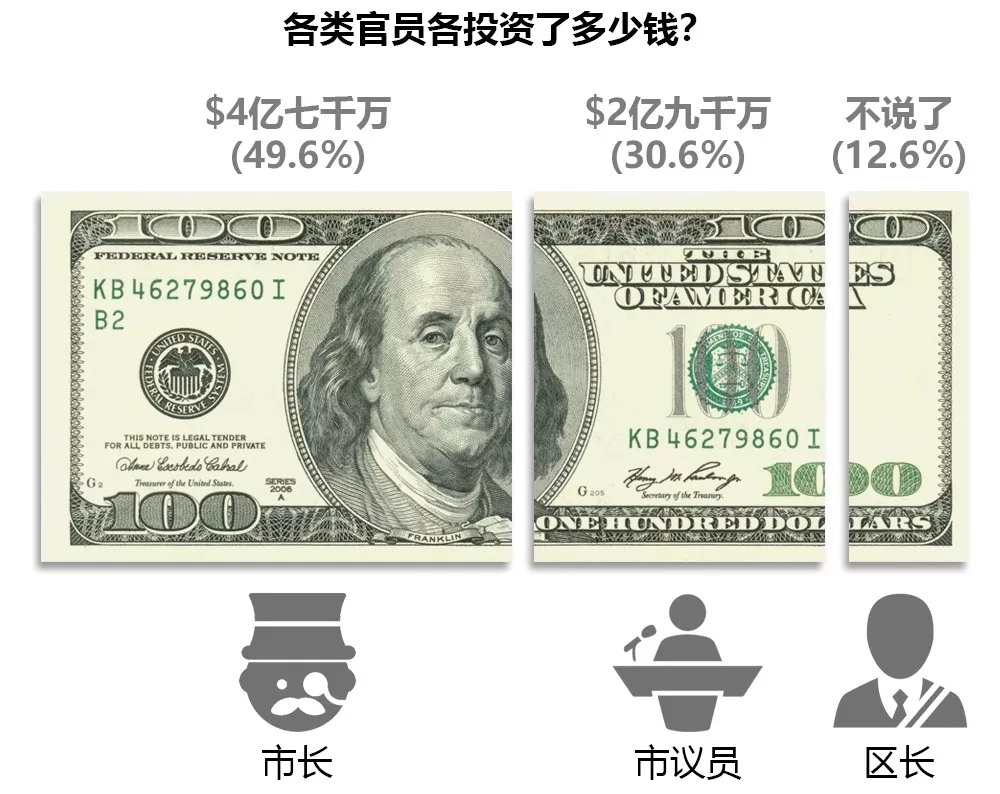

市長和市議員的投資項目數雖然相似,但兩者所花的代價卻非常不同。

從金額上來看,市長在所統計的項目里一共貢獻了4億七千萬美元,占全市總投資金額的近一半;市議員總共貢獻了2億九千萬美元,只占總投資金額的30.6%(三種官員金額百分比相加小于100%,因為總數還包含了其他投資者,如州政府、私人等)。

市議員貢獻了相當于市長撥款6成的金額,卻達到了相當于市長9成的項目個數。也就是說,和市長相比,市議員更善于把美元轉化為項目個數。

給公園投資到底意味著什么?

在紐約,每當一個公園項目建成時,為它撥款的官員會參與現場剪彩儀式,與群眾見面,并發布新聞。

公園和游樂設施作為紐約政府最受居民歡迎的公共資產之一,投資其建設是官員用有限的時間與金錢為民眾謀福利的方法,也是官員增加自身正面新聞曝光度最有效的途徑之一。

1984年六月,時任市長Ed Koch和皇后區區長Donald Manes在法拉盛(Flushing)為新公園剪裁

圖片@紐約市公園局

所以,從以上的初步統計數據看來,紐約的市議員能用比市長少的資源,來更有效地為自己積累政治資本。

錢花得多,不如項目選得精

那么,紐約的市議員是如何安排自己的投資策略,從而把僅僅相當于市長6成的美元數轉化為了相當于市長9成的項目個數?

其實,雖然市長和市議員投資項目的總個數差不多,但是他們投資的項目性質并不是完全類似的。我們可以從造價和投資比例兩個維度來衡量其區別。

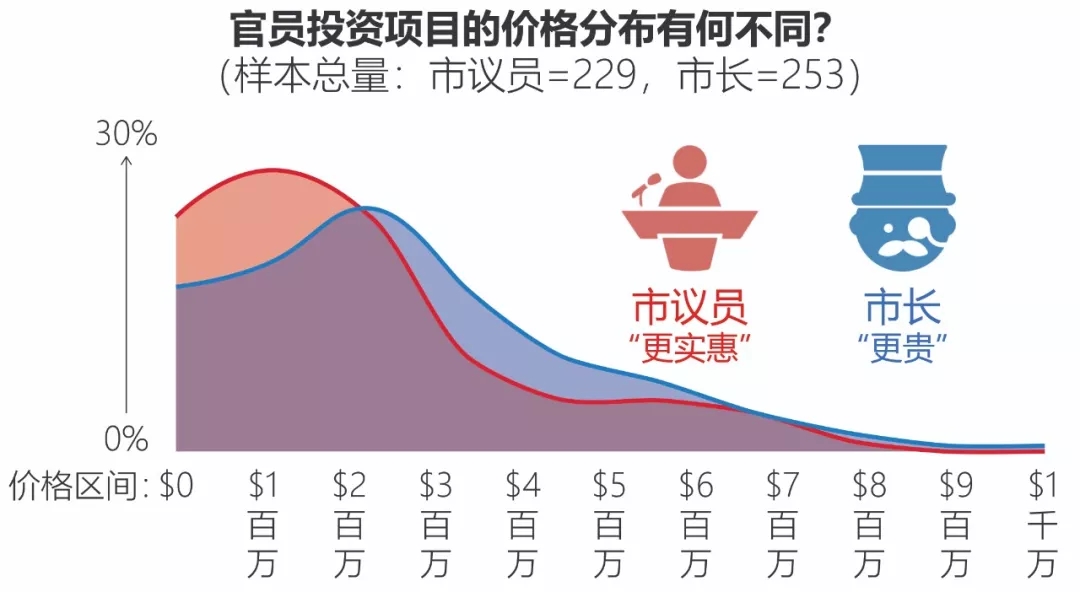

單從項目造價來看,如下圖所示,市議員投資的項目有更多是集中在100萬到300萬這個價格區間內;相比較,市長的分布曲線要往更高的價格區間移動,且市長比市議員投資了更多的300萬到600萬、甚至是800萬到900萬這些價格區間內的項目。

在選取的樣本里,市長所投資的項目平均預算為290萬美元,而市議員則為240萬美元,兩者均值相差了50萬美元——這個差距雖然不是特別明顯(市議員均價是市長均價的83%,Cohen’s d為0.28),但在統計上是顯著的(p值小于0.01)。也就是說,統計的樣本表明,市議員通常會給造價稍低的項目撥款,他們花較少的錢可以換來可觀的項目個數。

Hunter's Point South Park 圖片@作者

但是,只研究項目的價格是不夠全面的——我們還得研究投資比例。

這是因為,給公園撥款的政治收益可能不僅僅是跟投資的項目個數有關;如果不同的官員同時對某一公園項目進行了投資,那么官員的“曝光度”很有可能與他在這個項目內的投資占比有關。

打個比方,兩個官員同時給某一公園的建設撥了款,一位投資了其造價的60%,另一位投資了40%。那么前者很可能會比后者在剪彩儀式上分到更長的發言時間以及更多的新聞版面。

從這個角度想問題的話,紐約官員為公園撥款就像投資股票,每一支“公園股”給官員帶來的收益就是選民的喜愛與支持等政治回報,官員在一個項目內的投資占比越高,他所持的“股份”就越高,從項目中所“賺”得的“紅利”也就越多。

假設:

紐約所有公園項目都各發行一百“股”讓官員投資(即假設每“股”都對應該項目的1%);

官員每在任何一個項目中占1%的“股份”就都可以在其剪彩儀式上說1分鐘的話和在新聞稿中有1句提及(即假設所有項目的每一“股”所對應的單位政治收益相同)。

那么:

政治家們就不僅僅需要提高自己投資項目的個數;他們更重要的任務其實是在全市范圍內積累更多的項目“股份”。

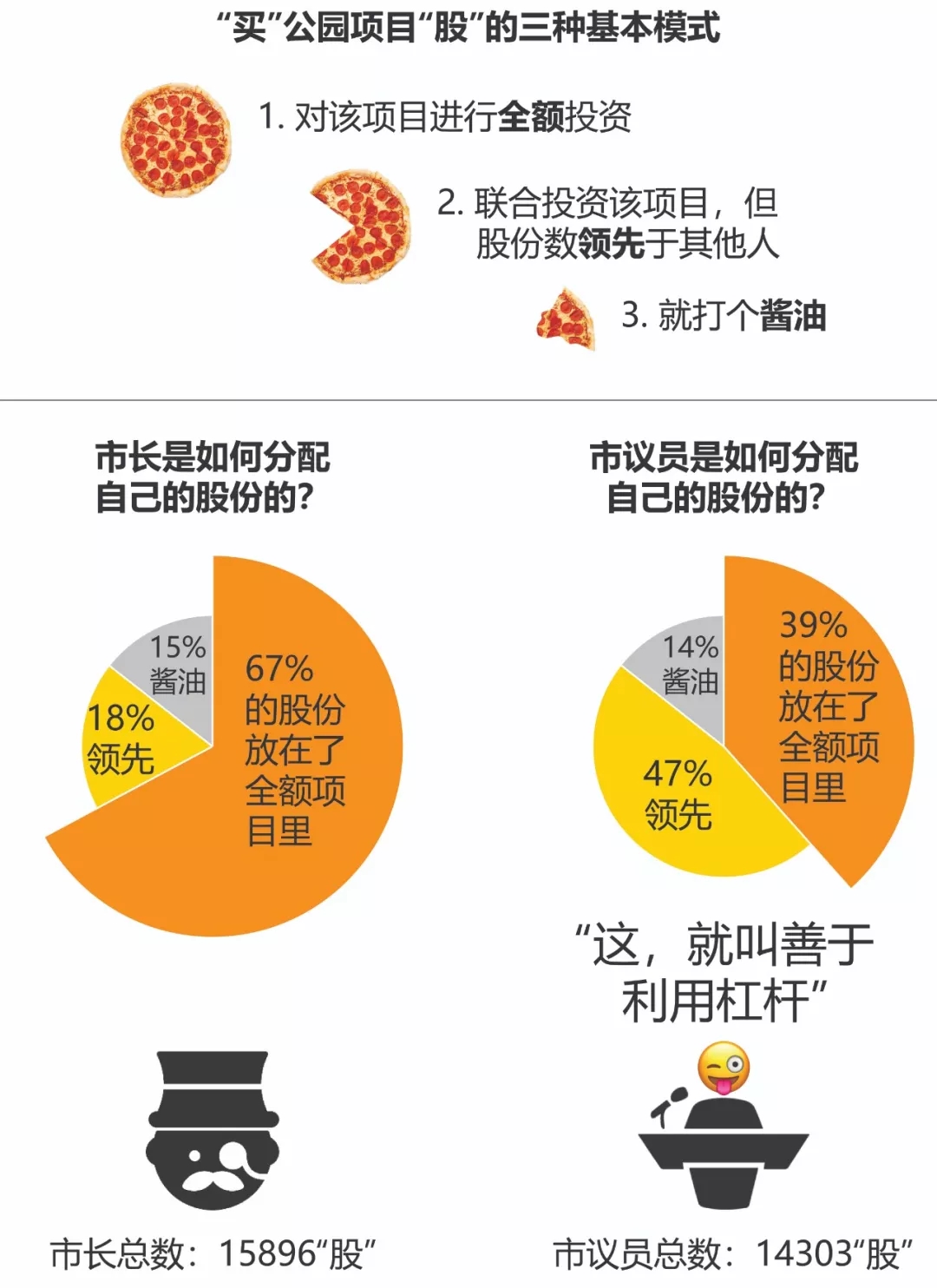

在過去四年的公園建設中,紐約市長持有15896份“股”,市議員14303份,約為市長的9成。雖然這個數字仍然比較接近,但市長和市議員在項目中的占比規律已經不同了——他們有著不同的投資組合(Portfolio)。

在過去四年的公園建設中,紐約市長持有15896份“股”,市議員14303份,約為市長的9成。雖然這個數字仍然比較接近,但市長和市議員在項目中的占比規律已經不同了——他們有著不同的投資組合(Portfolio)。

如下圖所示,市長把他67%的“股”投到了自己“獨資”的項目里,市議員則只把39%的“股”投到了自己“獨資”的項目里。

這組數據表明,市長和市議員有相像的地方:他們通常只要投資了公園項目,就會成為項目投資方中的領導者,很少“打醬油”【注2】。但是,市長和市議員占據領先地位的方式很不同。市長的偏好是將大量持有的“股份”分配在“獨資”項目里,而市議員則更喜歡和其他投資者合作,但要在合作項目中仍保持占比領先的優勢。

與此同時,如下表所示,對于投資占比領先的項目,市長也常比市議員付出更高的“股價”。市長不僅從數量上比市議員更加鐘愛“獨資”項目,且其“獨資”項目的“股價”也要比市議員平均高出1萬五千美元——這個差異非常明顯。對于和其他投資方合作但各自占比領先的項目,市長的“股價”也要比市議員平均高出9千美元。

這也就是說:

市長不僅常對項目進行大比例甚至全額的投資,且這些讓他選中的項目也常是紐約較為昂貴的公園設施;

市議員們不僅傾向于給造價相對較低的項目撥款,并且他們也更常與其他人合作投資,從而將自身的資金需求進一步降低。

從投資結果來看,市議員不需要像市長那樣總是給大項目全額資助,他們做的有可能就是找到價格較低的項目、和別人聯合投資、然后比其他的合作方多投資一些就行了。雖然暫時不能確定官員是否真的有這樣的策略,但統計結果表明,市議員確實能夠用相當于市長6成的錢,“賺”得相當于市長9成的“曝光度”。

更深入的分析

不過,這樣的對比可能會漏掉一些更細致的因素。事實上,官員在每個項目內的投資份額并不只與價格有關——投多少還可能受到其他社會經濟因素的影響。

紐約作為一個有著59個社區(Community Districts)的多元城市,官員給各個項目的投資份額可能與各社區的特征有關。因此,我控制了這些可能影響投資份額的變量(如項目所在地的人口數量、居民收入水平、主要人種等;同時,我也控制了各項目資金來源的多樣性)【注3】,來檢驗市長、市議員和區長這三類官員對于公園項目的“股份”數與其項目總價之間到底是否真的有關聯。

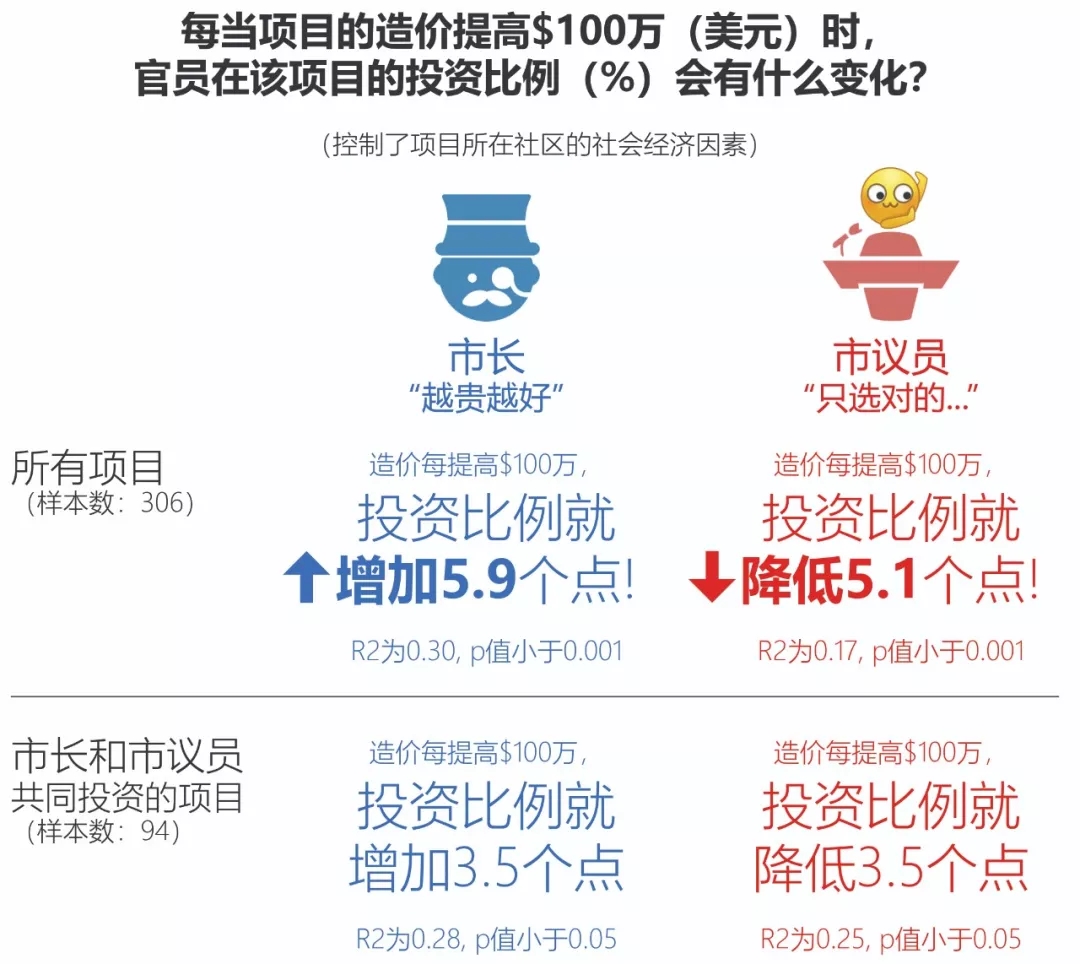

結果表明,從整體來看【注4】,當考慮了其他可能影響官員在任一項目中所持“股份”數的社會經濟因素之后,市長在公園項目中的投資份額隨著項目總價的提升而增加,市議員的份額則隨著總價的提升而減小。

當其他情況都相同時,項目總價每提升100萬美元,市長的平均份額會相應地提高5.9“股”,而市議員的平均投資份額則降低5.1“股”【注5】。如果只分析市長和市議員都有投資的項目,以上所述的增減關系仍然存在【注6】。

換言之,市長和市議員的投資規律相反,且的確是和項目造價有關。當市長和市議員同時投資一個項目,如果這個項目的造價高,那市長就更有可能占有更多的份額,反之則是市議員占多。控制了其他變量后,市長和市議員這種相反的“投資口味”仍然得到了驗證。

換言之,市長和市議員的投資規律相反,且的確是和項目造價有關。當市長和市議員同時投資一個項目,如果這個項目的造價高,那市長就更有可能占有更多的份額,反之則是市議員占多。控制了其他變量后,市長和市議員這種相反的“投資口味”仍然得到了驗證。

以上分析控制了項目所在地的社會經濟因素和資金來源多樣性,結果表明,市長和市議員的投資偏好很有可能是有著本質不同的(雖然相關性不能確定是因果關系)。當考慮了其他可能影響投資份額的因素之后,我們仍可看出:市長所資助的項目通常是更貴的項目,且市長一旦撥款,就有大概率會全額支持;市議員的項目通常更便宜,并且市議員更傾向于和其他出資方一起合作而不是“獨資”。

回到一開始的假設:如果全市范圍內每“股”公園投資所對應的官員“曝光度”真的是相同的,那么這份統計分析表明:不同的官員通過公園建設來積累政治資本的金錢成本有顯著差異。(當然,這個假設有些過于簡單了,后期研究還可以繼續拓展這個政治收益模型的結構【注7】。)

不同官員的政績投資規律在統計上的區別,為繼續深入研究政府行為與城市建設提供了探索方向:

市議員比市長更常與其他投資方合作,且市議員比市長更鐘愛造價較低的項目,這到底是官員們主動選擇的結果,還是已有的制度條件和預算程序造成的必然現象?

如果城市建設給政治家們帶來的政治收益因項目而異的話,我們該如何衡量并分析這些不同?是否越貴的項目就能帶給官員越多的收益?是否少數族裔居住地的項目能提供更高的政治資本?這些因素又能如何解釋目前觀察到的官員之間投資習慣的不同?

市長和市議員在公園領域投資行為的不同是否是公平且符合公眾利益的?

這些問題需要更深入的定量或質性研究來回答(坑已挖,慢慢填)。

最后

普通群眾的民主政治生活

人們常說:“有事找政府”——然而在世界上的任何一個地方,“政府”都并不是一個結構單一的組織。

在美國“三權分立”的政治架構下,政府的行政(executive branch)和立法(legislative branch)分屬不同的機構。在國家層面,總統(President)掌管著行政權,國會(Congress)掌管著立法權;在地方層面,一個城市的市長和議會也以類似的機制分管著政府運作的各方各面。

不過,現代美國社會的實際運作并不是那么簡單。無論是行政部門的官員也好,還是立法部門的官員也好,這些政治家們其實都在直接影響人民群眾的生活——他們也都想要有自己的政績,只是各自發力的方向和招式不同的而已。許多人認為立法部門官員的任務只是在紙上制定法律而已,但事實往往并不是如此。在紐約,市議員們會直接參與一些工程項目的決策,并有自己的一筆預算,可以為自己認為重要的項目進行投資。

圖片@紐約市議會

所以,群眾們又可以做些什么呢?

在紐約,既然行政和立法機構都在直接影響市民的生活,且市長和市議員都是選民投票產生的,那么群眾就可以通過向這些官員表達意見來參與決定城市的運營和發展——包括公共項目的計劃、選址和建設。就以公園建設來說,如果你想讓自己關心的項目盡快提上建設日程,就需要借助政治的力量向政治家們表達自己的意見。

但是,普通群眾要想成功地“找人辦事”也是得有技術的。向不同類型的官員表達訴求,其結果在不同的項目上可能會是不一樣的。

如本文所分析的,在紐約,不同類型官員的投資規律有所差別。了解各類官員獨特的投資習慣和潛在偏好,對于市民“找對人”很重要:

如果市民想要的市政項目價格較低,那么他們也許應該去找市議員,因為他們確實更常投資造價低的項目。而且只找了市議員還不夠,因為市議員的投資習慣是以合作為主,所以熱心市民還得要多拉一些其他人員或機構來為該項目提供小比例的資金。

對于價格高的大項目,市民應該首先嘗試找市長——根據市長常給大項目全額撥款的投資習慣,說不定他一個人就會把項目的資金給全額解決了。

紐約市長不會總是顧及到你家旁邊的小花園,畢竟他代表的是整個紐約(800萬人)——行政部門難免會和不少群眾有距離;而51位市議員則代表著各自的選區(平均每個區只有16萬人)——這些議員往往離你更近,更能代表你的利益和訴求。

由于美國行政機構和立法機構在選舉邏輯上的根本差異,不同機構的官員有著不同程度的“代表性”(representativeness)。這種差異不僅是在公共項目的規劃和預算上得到了體現——往大了說,美國的整個政治生活更是直接反應了這種略微“割裂”的狀態。于是,當總統令一半的美國人民十分不爽時,他們首先能做的,就是給來自自己家鄉的國會議員打電話吐槽——哪怕單個立法部門官員的力量,或許不足決定整個政府的方向。

當我們在討論政府的時候,我們討論的并不是一個行動邏輯清晰、組成架構單一的整體。無論是在國內還是在國外,各個政體都有著自己劃分權力的特殊方式。而權力如何分配,往往會決定不同類型官員的政治偏好和投資習慣。作為普通群眾,理清這些差異,可以幫助我們更清晰地反思一個地方的政治生活,以及研究那兒公共資源和城市空間的分布。

感謝你讀完了!

如果還想讀的話,以下是注釋:

注1:本研究的樣本排除了一些收集到的項目。被排除在外的項目包括預算金額超過1000萬美元的超大型項目、金額小于5萬美元的超小型項目、橫跨多個行政區的項目、設備采購類項目以及文書中缺失完整時間表的項目。

注2:市長和市議員都只有約15%的股份投到了自身投資但占比不領先的項目中,而作為對比,市議員有35%的股份投到了自身不領先的項目中。

注3:控制變量包括:資金來源的多樣性(官員在單筆項目內的投資份額可能與參與該項目的“人數”有關);項目所涉及的政府部門數量(紐約市的公園項目有時會涉及到除了市公園局以外的其他部門,如市交通局、經濟發展署、市環保局等。行政組織較為復雜的項目,可能會吸引某些特定類型官員);特殊項目類型(市政府負責建設的項目,除了傳統意義上的公園和綠地以外,還包括游樂場、體育設施和公園內的建筑。特定的項目類型可能會對應政治家不同的投資偏好);項目所在社區的家庭收入(某類政治家可能會在相對貧窮的社區爭取更多的份額);項目所在社區的亞裔比例(邏輯同上。另外,由于白人、黑人和拉丁裔人口的比例均與家庭收入高度相關,這份研究不將其他人種比例作為控制變量進行研究);項目所在社區的已有公園數量(公園越少的社區可能越吸引投資);項目所在社區的常住人口(人越多的社區越有可能對應政治家的撥款)。

注4:用于回歸分析的樣本數量為306,小于之前分析的379,因為有73個項目涉及多個社區——這些項目無法采集確切的相關社區數據,因此在回歸分析中被剔除。

注5:因為市長份額與市議員份額高度相關(在總樣本中Pearson’s R為負0.69),所以將這兩個指數分別放在兩個模型中單獨做回歸分析。在檢測市長“股份”的模型中,除了造價之外,顯著的因素還有:資金來源的多樣性(每增加1個資金來源,市長持“股”減少19.0,p值小于0.001)、項目涉及的政府部門數量(每增加1個政府部門,市長持“股”增加19.5,p值小于0.001)以及亞裔比例(每增加百分之一的亞裔人口,市長持“股”減少0.6,p值小于0.001)。在檢測市議員的模型中,顯著的因素還有:資金來源的多樣性(每增加1個資金來源,市議員持“股”增加7.6,p值小于0.01)以及項目涉及的政府部門數量(每增加1個政府部門,市議員持“股”減少14.8,p值小于0.01)。

注6:市長與市議員均參與投資的項目(樣本數為94)的平均項目造價與總體(樣本數為306)的平均項目造價存在顯著的微小差異(前者大于后者,均值差為五十三萬美元,p值小于0.05,Cohen’s d為0.27)。

注7:這份初步研究的假設是每一“股”所對應的單位政治收益相同。下一步的研究可以改變這個前提:如果單位政治收益隨著“股份”的增加和遞增,那么80%“股份”帶來的政治收益會大于20%“股份”的四倍,“獨資”項目可以給官員帶來的收益也不僅僅是50%“股份”的兩倍而已;如果政治收益遵循遞減法則,那么在每個項目中只持有非常小的份額會是更“劃算”的投資策略。

圖文:羅雨翔

主要數據來源:NYC Open Data