草地——青蔥碧玉,修剪整齊,象征著公民美德——為國家塑造了一道風景。它們現在還存在著,然而種植的初衷卻不知所蹤。

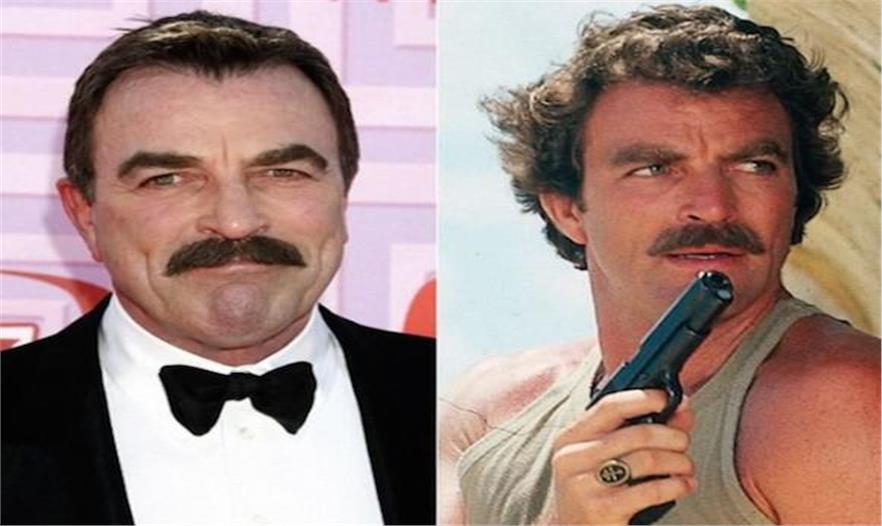

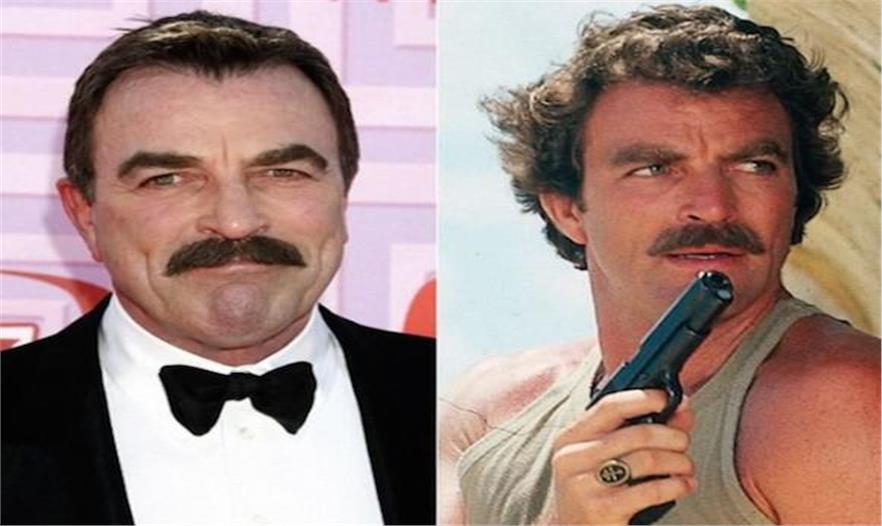

網絡話題#旱災恥辱#(droughtshaming)——正如其名所示,它的存在主要是為了譴責那些在加州最近的一次旱災中沒有節約用水的人們,不少人成為這個標簽的受害者,包括不知名的草地灌溉工、人行道清洗工、貝弗利山莊。不過,到目前為止,因為這個標簽受到羞辱的最高規格人士當屬演員湯姆·賽立克( Tom Selleck),他早前因盜用消防用水被加州文圖拉郡卡勒瓜斯市水務部門控訴。據說他用這些水澆灌了他名下的60英畝農場——包括一個鱷梨農場及一塊價額不菲的草地。

這個案子最后基于一些尚未公開的條款達成庭外和解,這事也就算翻篇了。此外,雖然這位《私家偵探瑪格儂》的男主角很明顯在半退休狀態下變成了一個紳士般的農場主,整個事件讓人印象深刻之處在于——賽立克的可恥行徑可謂具有國民的沖擊性,以及它代表著多大的轉變。在美國的大半部歷史里,健康的草地——蔥綠,豐茂,修剪齊整——不僅僅象征著個人與集體的繁榮,它還有更深刻的內涵:共同理想、集體責任、保持一致的方便。草坪是不同家庭的共享空間,它們最初設計出來是作為家庭之間的連接紐帶,同時也讓家庭之間保持一定的距離。它們也是受到社會規章約束的空間。“當美好的草坪與雅致的屋舍開始裝點著國家,”安德魯·杰克遜·唐寧(Andrew Jackson Downing)——美國一流的庭院設計哲學家表示,“這時我們知道,秩序與文化已經建立起來了。”

那種想法繼續存在,即使是在今日,它意味著,不能繼續保留“明媚的草地”必然產生不愉快的結果。弗吉尼亞州的費爾法克斯郡的郡號119-3區——全國司法書本上典型的區域——規定“任何一個土地所有者在其小于1/2英畝(約合21780平方英寸,即2023.43平方米)的住宅用地或一小片土地上種植超過12英寸長(或高)的任何草地都是違法的。”費爾法克斯郡不僅就鄰里之間種植的草的長度給出了建議,它還提出了更為嚴厲的措施——如果問題地產“光禿禿的或缺乏照料,你可以向郡里報告。”

這種報告造成的問題可能遠比罰款嚴重。2008年,喬·普魯登特(Joe Prudente)——弗羅里達州的一個退休老人,盡管多次重鋪、澆水、除草,他的草坪還是露出了一些不太悅目的褐色地皮——因“未按社區標準適當地維護草坪”而入獄。今年早些時候,德州大草原城的里克·約斯(Rick Yoes)也在監獄服刑一段時間——他的罪行是庭院里的植物長得過于繁茂。75歲左右的老婦人格里·薩特爾(Gerry Suttle)最近被捕,理由是——她沒有給她家房子對面的大街上屬她所有的草地割草——直到住在德州附近的4個男孩在新聞里聽到她的不幸遭遇,趕過來幫她割草。

很顯然,那種基于草地的淘氣行徑非常常見。環境科學教授保羅·羅賓斯(Paul Robbins)所著《草地人:草地、雜草和化學品如何讓我們成為現在的自己》一書中有許多這樣的故事——人們帶著或真誠或極具消極挑釁的關心詢問自己的鄰居,一個殘破的割草機如何能夠對付一個雜草叢生的院子,或是有人趁鄰居外出度假偷偷地割掉了他家的草坪。《了不起的蓋茨比》中的主人公就展現了我們所謂的替人割草的類似情景:尼克沒有護理自己與蓋茨比家毗鄰的草坪,這讓杰伊很抓狂——最后,杰伊不得不派自己的園丁去修剪,這才修復了田園生活的公共空間秩序。

草地,早在湯姆·賽立克出現以前,作為清教徒道德規范的清掃與鋪草地的產物就增長了兩倍

在西卵以外的世界,一些APP的存在是一種社會風氣的延伸。比如,DroughtShame作為其中一種,致力于幫助用戶“捕捉標有地理位置的照片,證明其不遵守加州水源限制政策”。草地作為私人用地,有時卻因法律與社會命令而與人共享。對它們合理的維護是我們彼此立下的契約的一部分,這個邏輯不僅在“秩序與文化”的名義上行得通,某種意義上,也在文明本身的名義上行得通。在那個失真的、有泡沫的理想——我們速記為“美國夢”的名義上,同樣如此。土地——“這片土地”,你的土地,我的土地——勝過了最理想的、牧歌般的人類學種族和階層劃分。邁克爾·波倫(Michael Pollan)說:“草地對于我們作為美國人的身份來說如此重要,以至于允許任何人用自己的方式對待它。一旦我們決定將這片土地用作集體意愿的工具而非表現個人的舞臺,美國的草地——集體的,國家的,被納入儀式的和一覽無余的——看上去就不可避免了。”

早在湯姆·賽立克出現以前,草地作為清教徒道德規范的清掃與鋪草地的產物就增長了兩倍。Tapis vert,或者說“green carpet”(綠毯)——其概念不僅來自法國花園和英國莊園,也來自想象中的意大利繪畫,這些畫讓想象中的現代草坪照進現實——象征著北美殖民者對于在其它事物上能夠與歐洲相匹敵的渴望,那就是精英主義。(草地是早期歐洲的高級消費,它代表著它的所有者能負擔得起土地用于審美目的的費用,而非農業用地的意圖,它也顯示出,在割草機大大地減輕了修剪草坪的負擔之前的那段時期,土地所有者可以付錢讓仆人用長鐮刀做這件事。)在托馬斯·杰斐遜(Thomas Jefferson)那里,環繞著蒙蒂塞洛的不僅是整齊成行的莊稼,還有修剪齊整的草地,它沒有其它目的,只傳達出一種信息——關于杰斐遜自己,也關于一個新興民族的雄心壯志。

隨著國家發展,環境美化設計師加重了草地的象征意義:集體性,一環扣一環的命運,民主政治本身。庭園設計師弗蘭克·J·斯科特(Frank J. Scott)在《美化郊外房屋地面的藝術》一書中寫道:“妨礙別人欣賞自然之美是很野蠻的,自然之美是我們去創造和保護的寶貴財富。”他補充道:“把門前的土地一起對外開放,從中獲得的美感是種優秀的品質,讓所有參與交流的人們內心充盈,并不會讓誰口袋里的錢變少。”草坪變成了作為美國權利與勝利的象征,昭昭天命的美學延伸,也是溫和與青蔥的獎勵,這都是人類持續不斷地同自然戰斗并最后獲勝的結果。一塊維護精良的草地——茂盛繁華,暗示著悠閑(即便維護它讓悠閑成為不可能)——代表著另一種勝利:郊區的秩序勝過城市的骯臟。一片寬闊整潔的綠地,葉子被修剪成統一的長度,像是從一家的門口流到另一家,這正如羅曼·馬爾斯(Roman Mars)記錄的那樣,是“防裂窗戶”。

在人們的生活受到弗蘭克·J·斯科特、安德魯·杰克遜·唐寧及弗雷德里克·勞·奧姆斯特德( Frederick Law Olmsted)的市民工程所影響的幾個世紀里,郊區給美國的風景帶去了更多的統一性。受立未城模型、機械化草坪修理工的引進、哈伯-博施的施肥方式以及中世紀對統一的信仰的影響,草地擴張了。草地和種子比較容易安置。草地提供了一個隱喻,如果不是對全新的高速公路體系的完全模仿,那么它統一了國家(若不是從政治上就是從視覺上)。如果這么說言過其實,那么說是“象征性地”絕不為過。在大變動時期,一塊草地代表著結構與安寧。

尼克沒有護理自己與蓋茨比家毗鄰的草坪,這讓杰伊很抓狂——最后,杰伊派自己的園丁去那修剪,這才修復了田園生活的公共空間秩序

草地也代表了另一種秩序:家庭勞力的明確分工。最早形成這個職業時,草坪修剪工在市場上基本是被賣給男人,作為用來維護他們房屋外的工具——同樣的,婦女是廚房、起居室、臥室空間里的工具。在庭院里,孩子們一起玩耍,小狗嬉戲,樂趣橫生,烤肉上方飄著火焰,這在商業廣告里被描繪成半野外家庭空間,它的野蠻需要女性力量來馴化。它在流行文化中得以保留真是個好主意,幾乎每年父親節都在家得寶或勞氏公司或約翰·迪爾公司的廣告里占據半壁江山。幾年前,揚基蠟燭在男性蠟燭市場上采取了非同尋常的手段。它的香味讓人想起新割下的青草,被命名為“乘式割草機”。

這一產品很明顯顯示出,在過去的幾個世紀和現在之間,割草機傳遞的信息的持久性之強。今天,對草地的定性仍然是模糊的;它們的樂趣也只是部分地被表現出來;其休閑功能依舊費時費力。它們吐出氧氣,同時也放出儀式化的自我犧牲式的有害水蒸氣。它們越廣闊就越貴。2009年,美國人一年花了200億美元用于維護草坪,那是因為草地既頑固又有生命,也是由于它體內的生長密碼的驅使——長得更高,努力朝著太陽,繁衍生息——與我們的期望截然相反。生長與修剪,動物對抗植物,這是循環而無止盡的:整件事沒有窮盡,極富禪意而又并非如此。

覆蓋美國國土的大多數牧場的草籽——肯塔基州的藍色草籽(實際上源于歐洲和亞洲北部),百慕大草籽(實際上源于非洲),結縷草(源自東亞),以及你的草坪上結出的雜交品種——其實并非源于本地。那意味著,雖然那些草可以在這里存活下來,但它們并不能依靠自身繁榮生長。一種名為美國夢帕爾瑪綠(American Dream Perma-Green)的草需要很多的水,比自然降水提供的水量還大。它要求用肥料豐富土壤的營養成分。有時候,它還需要殺蟲劑。但共生關系仍然在于草地那邊,因為我們需要它們,正如它們需要我們一樣。我們花費金錢、資源和時間培育我們的綠地毯,并不僅僅是因為我們想,更是因為我們被期望這樣做。這個花銷是我們送給美國同胞的禮物,大致相當于稅收、疫苗接種、“請”、“謝謝”以及咳嗽時捂著嘴。維護一塊草地將會——更確切地說,已經——在向我們共同打造的未來效忠了。

最后,我們最后回到湯姆·賽立克身上來——大多數事情多會如此。他的偷水羞事件代表著知名且顯著的轉變,遠離一切被深深植根的象征主義。畢竟,賽立克的罪行幾乎與喬·普魯登、格里·薩特爾和里克·卡拉維所犯的罪行相反。直到最近,他所做的就是保持著在文化交易的末期應有的樣子——漫不經心、富人式的行事方式:維護他的庭園,照料他的綠地,使他的小塊集體主義地毯免受干旱和死亡。

當然,他忽略的是話題#旱災羞恥#所暗示的轉變:自然界管理工作的美德與惡習已經互換位置了,這讓公民事物——公共的事物,承擔責任的事物,值得尊敬的事物——忽視了草地。賽立克腳下的土地轉變了。那片讓批評者狂怒的土地實在太綠了。

這個轉變發生得如此迅速,主要是因為加州常年的大干旱。據EPA估計,美國全國的草地需要90億——這并非印刷錯誤;一天需要數十億加侖的水來維護。但這還是發生了,因為反草地的情緒長期翻騰在環保主義者之間,在記者之間,在活動家之間。邁克爾·波倫(Michael Pollan)在關注食物節約之前,寫了厚厚一本書《他們二者》(Two of Them)來反對草地。薩拉·斯坦( Sara Stein)也如此。蕾切爾·卡森(Rachel Carson)的《寂靜之春》(Silent Spring),在對美國環境中的殺蟲劑的追蹤調查中,反復地提及郊區的庭院。羅麗·奧托(Lorrie Otto)是以“不羈的人”而著稱的反草地運動的發起者,她批判草地“貧瘠”、“單調”、“罪大惡極的浪費”,總之,是“真的邪惡”。最近幾年,反對草地的文章更短小更網絡化。

我們擁有新的環境保護論,它由嬉皮士道德事宜快速轉變為更見簡單更緊急的生存事宜

直到最近,這類警告被大量忽略了。盡管加州干旱,但它依舊是大量引進綠色植物的家園,這些綠植在房屋周圍,在購物超市周邊,在點綴于沙漠之上的假綠洲——高爾夫場地上方。NASA2005年的一項研究在衛星圖片中發現,綠地幾乎占了整個美國大陸面積的2%。這其中也包括還未開發的許多廣闊土地。馬薩諸塞州和新澤西州20%的土地被草地覆蓋。特拉華州的草地覆蓋率為10%。總之,美國邊界有4000萬英畝的綠地,這表明綠地面積幾乎是被灌溉的玉米地面積的三倍。玉米!

換句話說,從2005年起,牧場草地——無人吃的植物——是國內單項種植面積最大的農作物。

在實際中,這是相當荒謬的。情況是,我們的情形大體上就和喬·普魯登特因綠地里不悅目的褐色地皮而入獄的原因相同:草地在象征性上、心理上、精神上都對美國人有著非凡含義。它們涉及到我們的價值觀,我們的渴望,我們可實行的與愚蠢的希望。

長期以來,我們都可以做眾多的環境保護學家和記者請求我們去做的事情:除掉草坪,用人造草場代替我們令人倦怠而費力的草地擴張,或者代之以當地植物或旱生園藝景觀來重新美化環境。我們可以效仿西部幾州——加州,桑利桑那州,內華達州的做法:付錢請人去除草地,每平方英尺的價位從1美元至4美元不等。我們能夠做到。我們或許也應該這么做。雖然,問題在于草地快速生長時文化也逐漸變化。圖像學甚至比根部本身更難連根拔起。在某種意義上,放棄我們的草地,是對失敗的一種承認——對自然,對時間的流逝,對新世紀生態系統的現實。它可能要求我們做一些美國人傳統上不擅長的事情:承認我們的局限性。

***

2015年的美國不僅有旱災,普銳斯、Leaf電動車和特斯拉也盛行起來,它們的環境信息表現在語意身份象征上。在威廉·索拿馬,“古老的琺瑯”混合容器正在以49.95美元的價格出售。不僅在帕尼斯之家餐廳和布魯希爾,在美食網絡雜志上,在沃爾瑪的走廊上,“有機的”、“當地的”、“可持續的”等等字樣充斥我們四周。網上的小測試可以幫我們算出或者減少我們的碳足跡。我們擁有新的環境保護論,它由嬉皮士道德事宜快速轉變為更見簡單更緊急的生存事宜。

郡縣法院新聞服務可以分析湯姆·賽立克加州南部住宅大院的的航拍照片,以一種既驚訝又令人安慰的情感報道問題農場上的“大量褐色草皮”的特寫。

今年初,加州州長杰里·布朗(Jerry Brown)——這個名字有深深的諷刺性與合適性——發布了一條行政指令,規定全州市民減少25%的用水量。當然,此舉意在應對旱災,同時也是為了響應我們人類看待自然資源的方式的變化,我們與周圍世界產生聯系的方式的變化。布朗解釋說:“我們進入了一個新紀元。每天都得給你的美麗小綠地澆大量的水——這種想法即將成為歷史。”

或許我們真的身處新紀元。或許這標志著我們和草地的愛戀關系即將終結。或許新的全國性景觀——同一個世界,分享同一個景觀,激勵并要求共同的責任感——將呈現一種新的蠻荒。也許,正如分布在加州高速公路的布告牌上聲稱的一樣,“褐色是新型的綠色”。也許未來的庭院的特色之處在于野花、本地的草和多汁的綠色植物,一切混雜在一起以確保不對稱性。也許我們會發現凌亂之美。如果我們足夠幸運,能夠擁有一小片土地,我們可以自己決定它的形狀,某種程度上,向曾經的美國而非我們曾希望的美國致敬。

京公海網安備 110108000058號

京公海網安備 110108000058號