地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村北大街100號(北樓)北京大學(xué)建筑與景觀設(shè)計(jì)學(xué)院一層 Email:info@landscape.cn

Copyright ? 2013-2022 景觀中國(www.36byz.com)版權(quán)所有 京ICP備05068035號

京公海網(wǎng)安備 110108000058號

京公海網(wǎng)安備 110108000058號

活動簡介

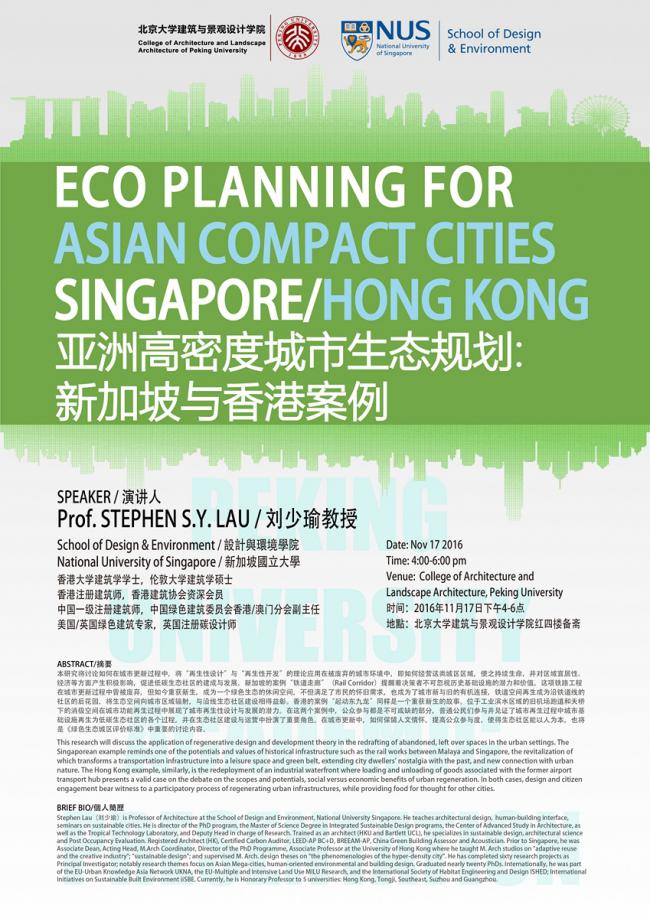

亞洲高密度城市生態(tài)規(guī)劃:新加坡與香港案例

演講人:劉少瑜教授

新加坡國立大學(xué)設(shè)計(jì)與環(huán)境學(xué)院教授,香港大學(xué)建筑學(xué)學(xué)士,倫敦大學(xué)建筑學(xué)碩士

時(shí)間:2016年11月17日下午4-6點(diǎn)

地點(diǎn):北京大學(xué)建筑與景觀設(shè)計(jì)學(xué)院紅四樓備齋

摘要:本研究將討論如何在城市更新過程中,將“再生性設(shè)計(jì)”與“再生性開發(fā)”的理論應(yīng)用在被廢棄的城市環(huán)境中,即如何經(jīng)營這類城區(qū),使之持續(xù)生命,并對區(qū)域宜居性、經(jīng)濟(jì)等方面產(chǎn)生積極影響,促進(jìn)低碳生態(tài)社區(qū)的建成與發(fā)展。新加坡的案例“鐵道走廊”(Rail

Corridor)提醒著決策者不可忽視歷史基礎(chǔ)設(shè)施的潛力和價(jià)值。這項(xiàng)鐵路工程在城市更新過程中曾被廢棄,但如今重獲新生,成為一個(gè)綠色生態(tài)的休閑空間,不但滿足了市民的懷舊需求,也成為了城市新與舊的有機(jī)連接,鐵道空間再生成為沿鐵道線社區(qū)的后花園,將生態(tài)空間向城市區(qū)域輻射,與沿線生態(tài)社區(qū)建設(shè)相得益彰。香港的案例“起動?xùn)|九龍”同樣是一個(gè)重獲新生的故事。位于工業(yè)濱水區(qū)域的舊機(jī)場跑道和天橋下的校級空間在城市功能再生過程中展現(xiàn)了城市再生性設(shè)計(jì)與發(fā)展的潛力。在這兩個(gè)案例中,公眾參與都是不可或缺的部分,普通公民們參與并見證了城市再生過程中城市基礎(chǔ)設(shè)計(jì)再生為低碳生態(tài)社區(qū)的各個(gè)過程,并在生態(tài)社區(qū)建設(shè)與運(yùn)營中扮演了重要角色。在城市更新中,如何保留人文情懷,提高公眾參與度,使得生態(tài)社區(qū)能以人為本,也將是《綠色生態(tài)城區(qū)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》中重要的討論內(nèi)容。

北京朝陽區(qū)

北京朝陽區(qū)