地址:北京市海淀區中關村北大街100號(北樓)北京大學建筑與景觀設計學院一層 Email:info@landscape.cn

Copyright ? 2013-2022 景觀中國(www.36byz.com)版權所有 京ICP備05068035號

京公海網安備 110108000058號

京公海網安備 110108000058號

漢字丨數以萬計

而身為字體設計師丨耐心細心

一字字地做丨用時間見證那一撇一捺

在字的汪洋中丨搭建起自己的一小塊新生地

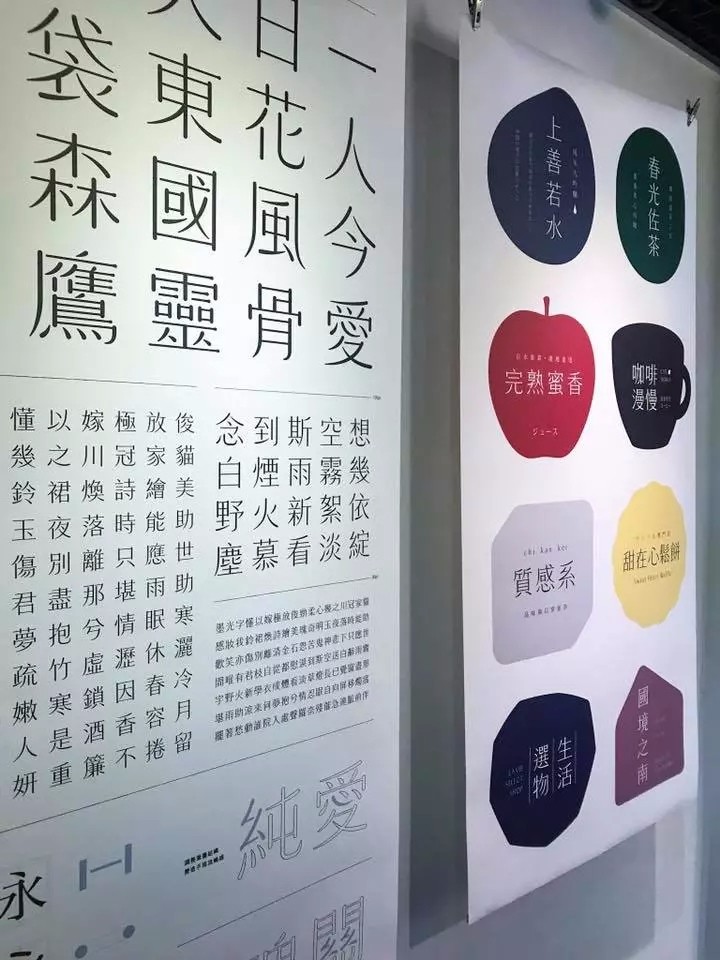

臺灣字體工作室justfont 以「島」為主題,與 5 位優秀的設計師聯合展出 6 件新字型概念提案。

2018年3/10 至 5/6(周一休館)

臺北市金車文藝中心承德館 4 樓

為什么是「島」?

字型不僅是美麗的視覺組成,也是「現代設計的基礎建設」:無數杰出思想必得仰賴字型使之具體。

漢字,數以萬計,設計大不易。字型設計師只能一字字地做,無法以機器取代之。字的汪洋中,創作者一撇一捺,獨自堆起一小塊新生地。 「島」是這些人的象征。他們的專業態度、不足為外人道的堅持,以及日夜努力的成果,往往不受社會矚目、稱頌。因此我們提議,現在就把這些島嶼標示出來吧!讓全世界都看見他們的努力與堅持。一起認識文字汪洋里默默開創機會的嶄新力量。投注耐心,期待總有天島嶼會浮上水面。

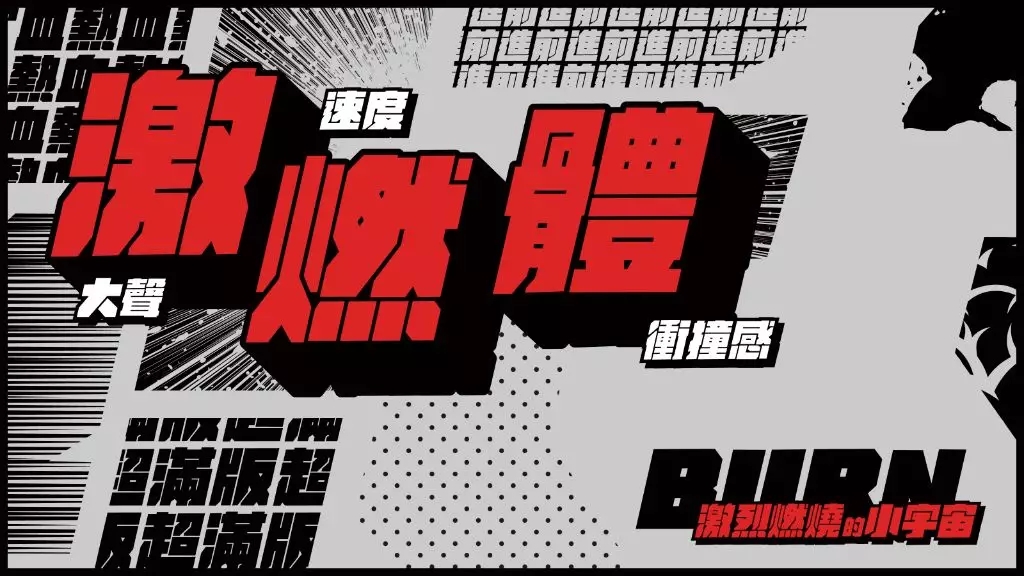

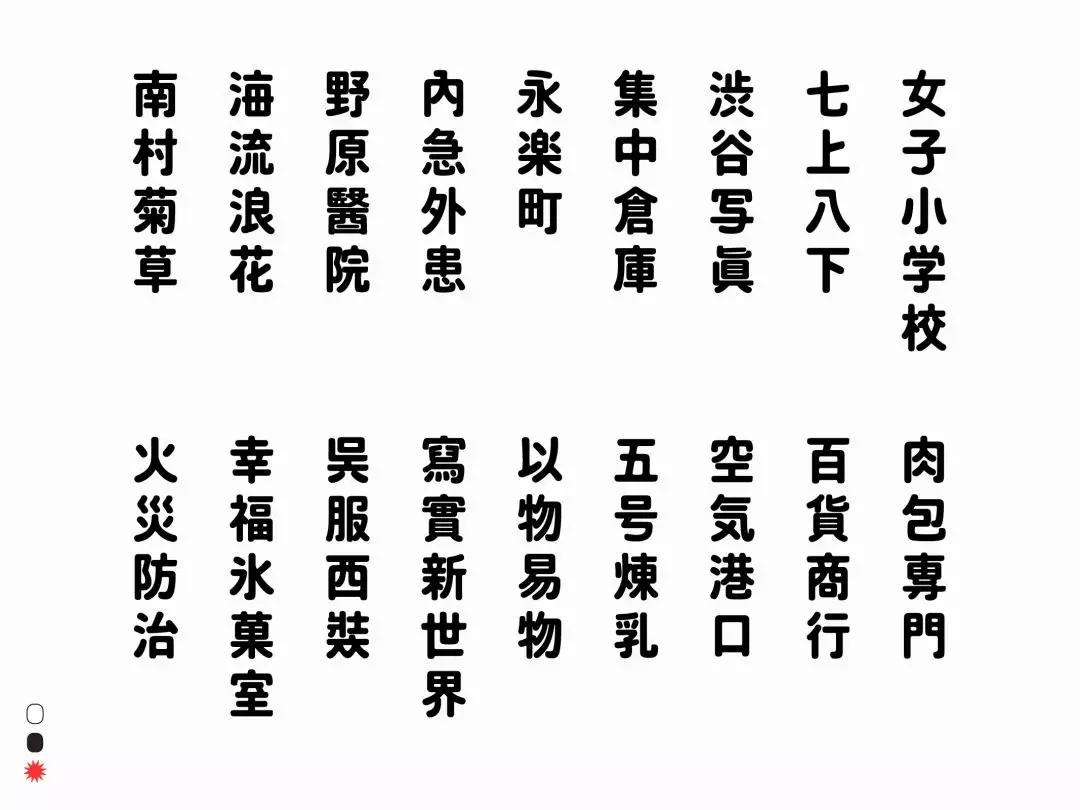

林芳平:激燃體

近乎全滿的沖撞力道,并有傾斜的速度感

激燃體的誕生,源自對集會游行、運動產業廣告的觀察。這些場合對「大聲量」字體需求相當高,但市面上出鏡率最高的字型卻非本地設計的,芳平便從此萌生設計想法。激燃體以「滿」呈現大聲量、以「斜」呈現速度感,筆畫粗重、無曲線,傳達用力吶喊的視覺印象。適合作為大標題使用在運動產品、集會游行、促銷廣告、娛樂游戲??等場合。

施博瀚:凝書體

明快、純凈、溫潤、清透

2017 金點設計概念獎首獎

凝書體:明快、純凈、溫潤、清透

融合印刷明體的穩定骨架與書寫運筆的流暢韻味,凝書體追求介于動靜之間「凝」的意象:結構正方,中宮收緊,帶來傳統嚴謹的美感,但筆形細節的處理卻時時思考握筆運行的力道變化,期許這樣的安排能讓所排印的版面透出凝霜般溫潤清透的質感。靈感來自生活,凝書體的橫筆結尾恰好是指尖凝霜的形狀。理性、優雅,不會過于冰冷,應用主題相當廣泛。

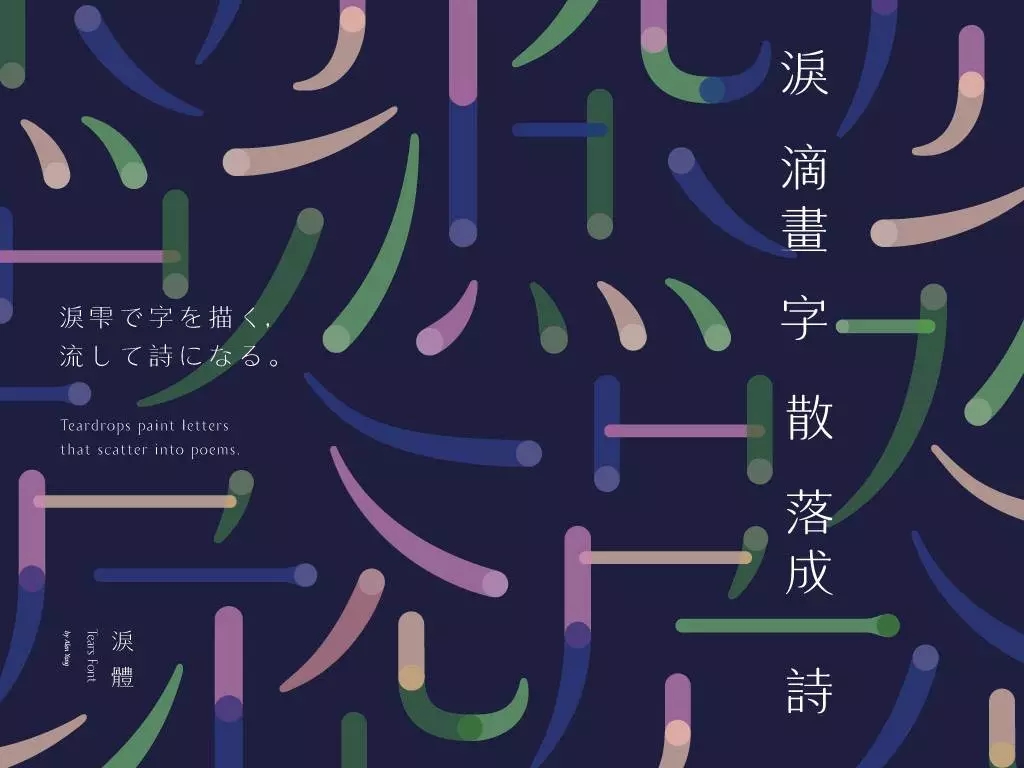

楊宗烈:淚體

淚滴畫字,散落成詩

2016 日本森澤 Morisawa Type Design Competition 日文部門 票選人氣獎。

淚體:淚滴畫字,散落成詩

結合明體橫細直粗架構與書法的細致筆韻變化,融合圓體與針筆線條的現代感,將淚滴形狀化作筆畫中的點與撇捺,并加入針筆的線條端點的積墨特征,加強手寫的觸感。部分點畫之間刻意不相連,讓空氣與光線得在字里行間通透流動,散落于文字中的淚滴形狀也讓字型表情更為豐富。

劉獻隆:臺灣道路體

瘦瘦高高,從道路標線發想的字體

臺灣道路體取材自日常生活,從瘦瘦高高的道路文字得到靈感。不僅饒富趣味,更能回應字型市場對「窄體」的需求。臺灣招牌與平面刊物因版面空間擁擠,常有壓縮字體的情況。而道路標線體正好是瘦長的窄體比例,或能做為借鏡。道路體創意獨特,使它特別適合出現在交通運輸、戶外活動、人文地理等主題上,傳達都會、旅行、移動的意象。

Designers at justfont:金萱全糖

金萱家族的重量級新成員

「金萱全糖」為 2015 年引起臺灣社會廣大回響的「金萱」字型群眾募資專案最新的工作項目。以臺灣手搖茶為概念作為字型的命名系統,「微糖」表「細體」、「半糖」表「中等體」,「全糖」則為金萱的「粗體」系列。目前尚在制作階段。做字如焙茶,設計團隊仍會持續鉆研「明黑融合」風格的層次:有別于「微糖」的細致、優美,「半糖」的親切、可愛。 「金萱全糖」則希望能綜金萱家族之所長,并利用寬筆的優勢,帶來更醒目的視覺沖擊。

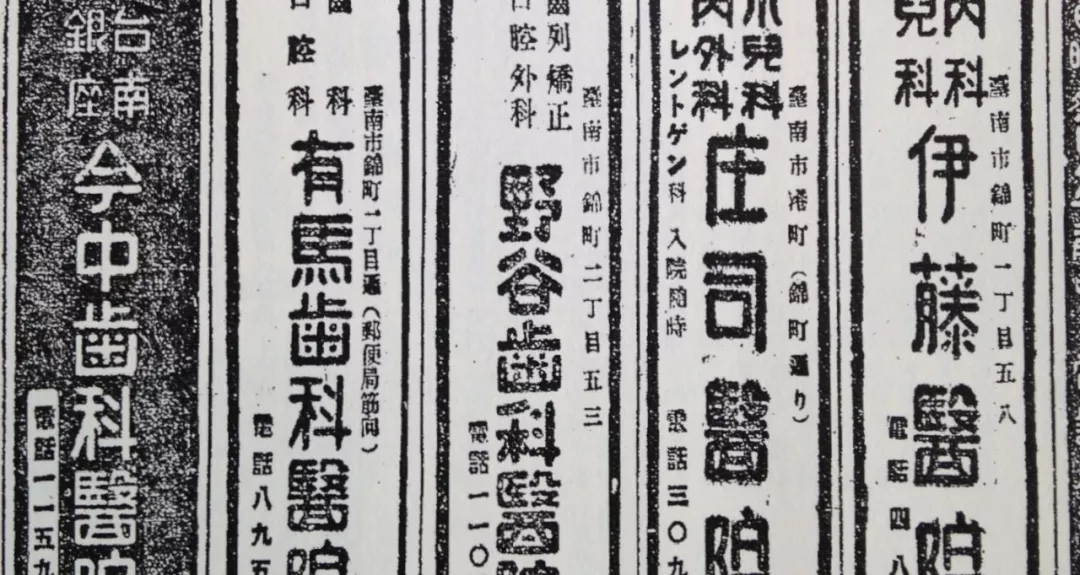

陳冠穎:日日新

脫胎自舊廣告,摩登時代的字型印象

justfont 第一屆「造字鼓勵元」獲獎作品

日日新:脫胎自舊廣告,摩登時代的字型印象

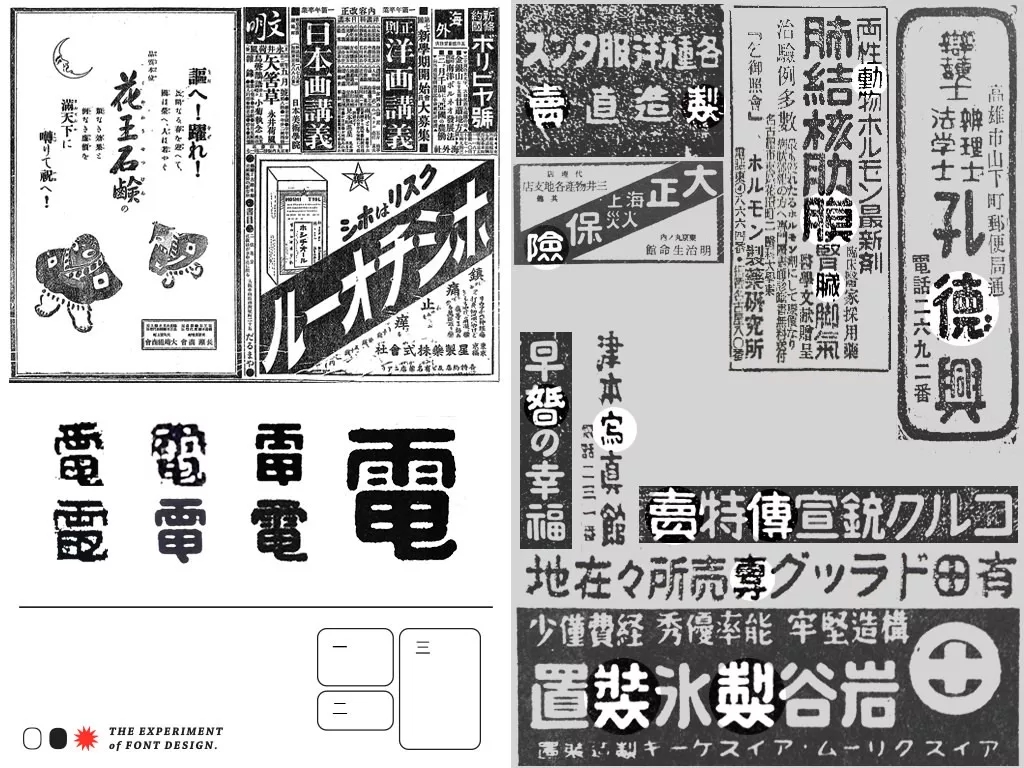

字型發想自臺灣在「明治—昭和」年間舊報紙廣告上的手寫圓體。跳脫了傳統的書法局限,并加入現代圖像觀念,使這類字體在 20 世紀初的臺灣看來相當入時、摩登。但近百年后回顧之,又透出迷人的懷舊氣息。為保存這種文字風貌,日日新嘗試揣摩當時廣告師傅手書的韻味設計筆形、架構,并在接續部分做圓角處理。以當代美學角度及媒介重新演繹制作,希望透過文化研究及字體設計,把舊有的風韻灌注于當代字型設計中讓大眾欣賞回味,提供另一種圓體的可能。

日日新:摩登時代的字型提案

或許有點出乎意料,但從舊報紙廣告上,我們可以得知:今天我們熟悉的品牌,如箭牌口香糖、可爾必思、麒麟啤酒、吉列刮胡刀、中將湯,早在日本時代就存于臺灣民眾生活里。而臺北城內,偶爾去去咖啡廳,點個輕食巧克力、喝杯啤酒白蘭地,也并非 2010 年代文青專有的享受。日本時代的人們就已經這樣做了。

聽說那已經是一個很「摩登」的時代。傳統農村社會劇烈變化,漸漸浮出現代社會的樣貌。 20 世紀世界文明的快步舞臺上,也能看到臺灣的身影。只恨無法穿越回去親自體會。還好,有許多舊報紙留下來,讓 21 世紀的我們可以看到當時的生活樣貌。

對陳冠穎而言,日本時代最大的幾家報紙,如《臺灣日日新報》、《臺灣日報》中的廣告就是這樣有意思。不只在于磨損的文句與插圖而已,老舊報紙上的字體仿佛也能折射該時代的氛圍。特別是常見于刊頭的手繪圓體,相當溫和柔軟,版面亦顯活潑。雖只是偶然發現,卻令他大感驚喜。

若從當時眼光看,這類字體剛脫離傳統民間書法的框架,帶著一絲入時的圖像化設計觀念,可以說是走在時代尖端呢!但過了近百年再回顧,卻又默默釀出一股復古摩登的風味。

當時僅能依靠手寫,其筆畫造形與骨架結構都處處是師傅個人特色。這種具手寫特征、復古味的圓體字,在精確至像素的現代并不常見。目前漢字圈盛行的圓體風格,都是 1970 年代以來從日本發源的現代風格。

因此陳冠穎便思考著:有沒有可能重現這種「摩登」的字體風格?帶著這個想法,他展開了創作的路途。字體以它所發源的刊物為名,也致敬那個摩登而自信的時代,故稱為「日日新」。

「日日新」參考臺灣在明治-昭和時期報紙中廣告標題圓體字的基本骨架繪制,而在筆畫之間交叉的部分,也仿制因印刷過程造成的暈墨視覺效果。起筆與收尾也做了仿手寫筆形的處理,帶有溫潤風味。最終目標是要成為一款具有復古風格和手寫感的圓體。

陳冠穎現為國立云林科技大學視覺傳達設計所碩士生,「日日新」為第一屆 justfont「造字鼓勵元」獲獎作品。

三個頭痛的問題

茍日新,日日新,又日新。若拿這句話當作設計字型的座右銘,真一點不為過。尤其對初學字型設計的人而言,有許多得不斷思考、改進的地方。面對堆積如山的老報紙,陳冠穎發想初期面臨三個比較頭痛的問題:

一、圓體出現頻率比想像中少,不容易搜集樣本:

當時報紙印刷字型就已經以明、黑體為大宗。即便是廣告標題,也比較常見各類美術字。為了歸納通則,他廣泛參酌了當時期其他報紙所出現同風格的圓體字。

二、字樣其實缺乏通則:

別誤會了,當時可沒有這種圓體字型,都是師傅手寫的。但總不可能是一個師傅完成所有廣告。風格近似的例字不容易搜集,即便后來風格問題解決了,寫法規則可能又不一樣。或者又因為應用標的不同,文字外型也跟著變:有的瘦長、有的短胖。缺乏通則,又要怎么「重現」風格呢?

三、要看起來復古還是要讀得懂?

舊時報紙特征之一就是豐富的異體字,有些充滿古拙趣味。若能原音重現這些異體字,想必更有摩登時代的回響。然而,缺點就是現代的同學們很可能看不懂。要怎么取舍呢?

搜集字樣的過程中,字樣紛呈的情況是初期陳冠穎很傷腦筋的問題

陳冠穎面臨的問題,其實在「字型復刻」領域每天真實上演。以《字型散步》中提到的日本字型設計師今田欣一為例,他所創作的「金陵」、「龍爪」等仿古籍字型,已經與原典相當不同。設計師已配合當代印刷規格與市場需求重新設計,其中亦揉合一定程度的個人風格,有了自己的「簽名」在上面。

「日日新」也應屬于此類「基于古典稿件」的新創作。畢竟與雕版印刷書籍道理類似:上面的字都不算是字型。陳冠穎擁有的字樣還比古籍復刻更為繁雜難以匯整。不如化整為零,分解出這種「摩登的復古氣息」從何而來,以此為切入點來做設計。

要找到設計切入點,首先得回答:「老舊報紙的圓體是怎樣畫出來的?」這個問題相當關鍵。在字型設計這個領域,我們都說工具決定外貌。

中式毛筆、平頭筆、馬克筆??畫出來的線條長得都不同。若能知道當時師傅都用什么工具來畫字,就更能推測筆畫的形狀。

起初,陳冠穎嘗試過很多工具來書寫這些字,例如:毛筆、鉛筆、鋼珠筆??等。最后覺得使用毛筆的書寫效果最像報紙中的圓體:筆觸是感覺柔軟的,不太精密計算過的樣貌。

雖然毛筆是正確方向,但種類琳瑯滿目,哪種才適合?參考了《街道文字》里現身的日本手寫招牌職人上林修先生使用的工具,他發現:若是小字,師傅會把寫書法的毛筆筆尖切成平的(齊頭),大字則會使用刷子類。因此陳冠穎嘗試把普通毛筆的筆頭切成平的。但不知是筆太爛,還是什么原因,發現書寫時難免有楷書一般的筆型(起頭跟收尾較粗),較難以維持像圓體筆畫粗細一致的效果。

他之后又試了尼龍材質的平頭筆——這次,筆畫粗細問題解決了,寫出來基本寬度一致,但又有新問題:修飾圓角動作相當不好做,或許是因為筆毛不夠肥厚,在旋轉的過程很容易涂出去。

最后他才找到另一種平頭筆,這次是筆毛比較肥厚的。筆頭也非完全齊頭,而是在靠近邊緣處稍微收進去,呈現弧狀。這款平頭筆才讓之前的問題迎刃而解:既能寫出平順、寬度一致的筆畫,也容易修飾筆形。

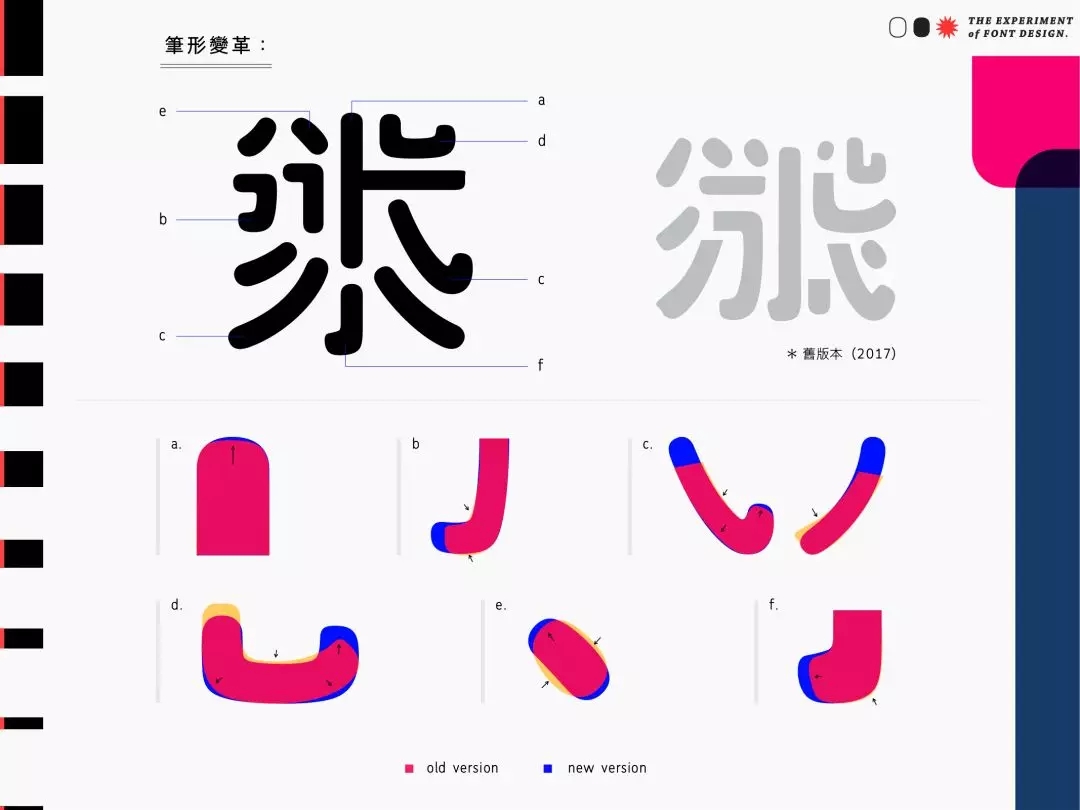

a. 舊版本較鈍且角度不穩,修圓滑

b. 獅口勾向上勾起處延后,原先厚重處微調,增加視覺力道

c. 調整至較舒服的曲線弧度。勾筆筆形去除原本的尖銳感;撇筆舍棄冗贅特征

d. 浮鵝勾筆形統一,加強勾起的硬挺,曲線清晰不曖昧,避免拖泥帶水

e. 點筆取代原先的渾圓,增加手寫弧度的韻律

f. 減少勾筆厚度,增加收筆弧度,帶出方向性并使得視覺上較為平穩舒適

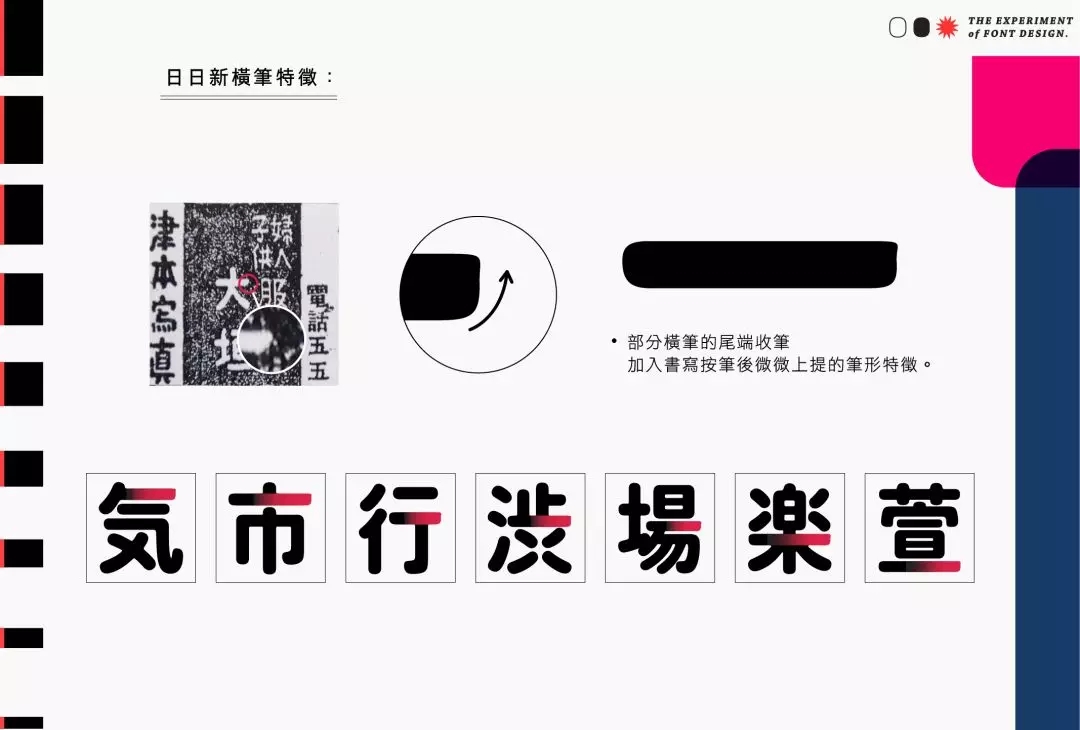

經過一段時間發展,去蕪存菁的結果讓日日新的筆形規劃更明確,也更具整體感。舉例來說,「撇」原本的小出鋒設計拿掉,回歸圓弧,「點」也不再采渾圓,也統一以圓弧設計。勾筆類也設定得更加明確突出。不明確的橫筆小出鋒則勾勒得更大膽,讓橫筆作為主筆時彰顯手工感。

不過,一個字里最多只有一個橫筆有此特征,和隸書「雁尾」不雙飛是同樣道理。通常這個收筆特征會出現在該字橫筆的「主筆」,也可以說是橫筆中最粗的一筆、最醒目的一筆,出現位置不定(如圖所示)。有時是最上面的橫筆筆畫,有時則位在最底端,也并非每個字都會出現,依情況而定。相對的,部首為辶、走,以及有浮鵝勾的字,就不會出現這個特征。

雖然這是通則,但若加入該特征后視覺表現上不適合,陳冠穎亦會考慮刪減之。

把規則模糊化

字型設計需要規范,但「日日新」所依據的老報紙刊頭圓體正是因為沒什么規范,才有樸拙復古的感覺。要設計一套現代設計便于應用,但仍帶有舊時代風味的字體,需要在規范與未規范之間拿捏。

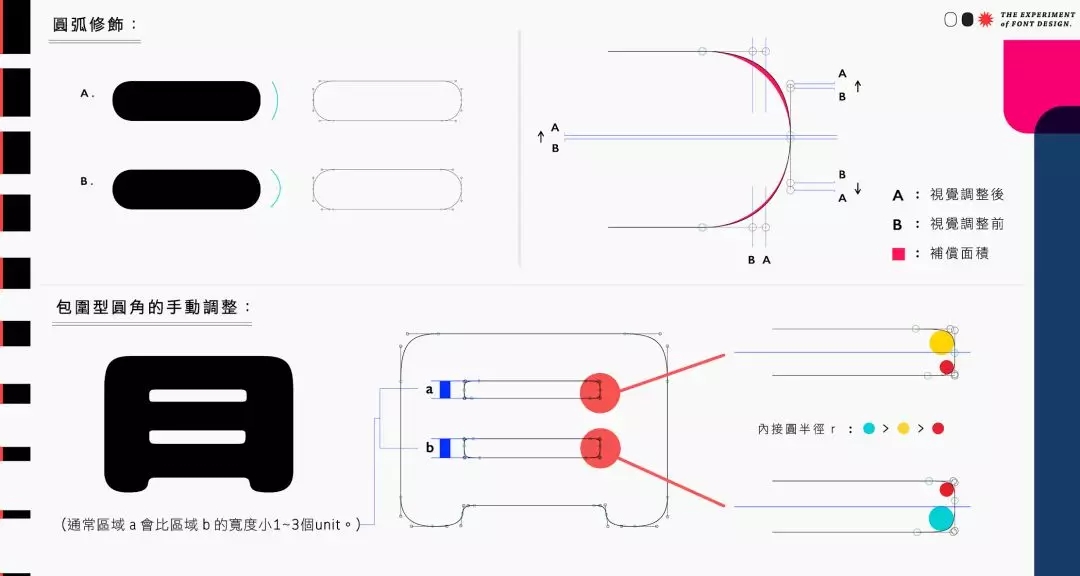

為了設計日日新,陳冠穎不只學習了手寫圓體的相關知識,更實際地練習書寫。這讓他觀察到「起頭」與「收尾」筆畫走勢并非普通的幾何圓角,也許是因為手腕提點的緣故,筆畫頭尾都有稍稍外張的感覺。細看下方圖示可以看到 A 和 B 的差異:調整之后,筆形變得更圓潤飽滿,也比幾何正圓有手工感。

又以筆畫轉角的處理方式為例:若接續處理的圓角單位都相同,字就僵化了,失去手寫的拙趣。所以陳冠穎的處理方式就變成手動、逐一調整每個轉角。大筆畫交接處鈍些,與小筆畫交接則銳些。這么調整是希望做出筆畫間的通透感。希望這樣一來,能做到即使有暈墨,文字仍保有一定的清晰度。

很多事情自己嘗試才懂!

他形容,這就像上了一學期的進階版「造字課」。研究字體,雖然廣泛搜集理論,但很多構造、布局沒有親自去做,親身體會字型設計師的考量,很難了解什么叫好,什么叫不好。實際操作過后,開始漸漸有能力體會「好的字型」究竟可能意味什么:時時注意框架的穩定與統一之外,在細節上精心慢燉,仔細調整。